ফরিদা আখতার || Saturday 31 January 2015

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই নাজুক। ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচিত হয়ে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি পার করা গেছে বটে, তবে বিরোধী পক্ষ একটু নড়েচড়ে বসায় দেশে হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি হচ্ছে। সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের দাবিদাওয়া উপেক্ষা করে যখন এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে এবং আনন্দের সঙ্গে বছর পূর্তি পালন করতে গেছে তখনই বিপত্তি লাগল। যদিও বিরোধী পক্ষের আন্দোলন ১০০ শতাংশ সফল হচ্ছে দাবি করা যাবে না, তবু অর্থনীতিকে পিছিয়ে দেয়া, বিশেষ করে কৃষকের ফসল বাজারে আসার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। আর সময়মতো ফসল বাজারজাত করতে না পারলে কৃষকের ক্ষতি হয়— এ কথা সর্বজনবিদিত। অবশ্য ফসল বাজারজাত করতে না পারা শুধু রাজনৈতিক খারাপ পরিস্থিতিতেই হয় না, অন্যান্য স্বাভাবিক সময়েও একই ঘটনা ঘটে। ঢাকায় যে সবজি ২০ টাকা কেজি বিক্রি হয়, তা গ্রামে বিক্রি হয় মাত্র ২ বা ৫ টাকায়। আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, পাট, ধানসহ বিভিন্ন ফসলে এ অবস্থা দেখা যায়। দুঃখজনক হচ্ছে, আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয় এত সফল বলে দাবি করে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বুক ফুলিয়ে গর্ব করে কিন্তু কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে, তাদের ফসল ঠিকমতো বাজারজাতের জন্য আজো কোনো ভালো উদ্যোগ নিতে তাদের দেখা যায়নি। কৃষক দিনে দিনে হতাশ হয়ে পড়ছে। জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকে লাভজনক পেশা হিসেবে এখন অনেকেই নিতে পারছে না।

তাই বলে কৃষি উৎপাদন থাকবে না? থাকবে, তবে যদি এভাবে কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষা করে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলি তাহলে কৃষিকাজ কৃষকের হাতে থাকবে না, চলে যাবে দেশী ও বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। কৃষি হয়ে যাচ্ছে এগ্রোবিজনেস বা এগ্রো-ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের দেশ ইউরোপ, আমেরিকার মতো হয়ে যাবে। সেখানে কৃষকের সংখ্যা হাতেগোনা অথচ কৃষি উৎপাদন হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে ১ কোটি ৪০ লাখ কৃষক আছে আর যুক্তরাষ্ট্রে আছে মাত্র ২০ লাখ। যুক্তরাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার মাত্র ২ শতাংশ কৃষক। অথচ ১০০ বছর আগে ছিল ৭০-৮০ শতাংশ। বাংলাদেশে ৫০ শতাংশ মানুষ সরাসরি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত, তার মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষী। ১৬ কোটি মানুষের দেশে তাহলে অন্তত ৮ কোটি মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই ইউরোপ, আমেরিকার কৃষিনীতি যা হবে, শুধু সংখ্যার দিক বিচার করলেও বাংলাদেশের কৃষি একই নীতিতে চলতে পারে না। উন্নত দেশের কৃষি পদ্ধতি এখানে চালানোর অর্থ হচ্ছে, এখানকার কৃষকদের শেষ করে দেয়া।

গত শতাব্দীর ষাটের মাঝামাঝি সময়ে এ দেশে আধুনিক কৃষির প্রবর্তন কৃষকের পক্ষে যায়নি। যদিও উচ্চফলনশীল বীজ কিংবা সার দেয়ার কারণে উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু এর ফলে পরবর্তীকালে অনেক ক্ষতি হয়েছে, যেমন— কৃষকের সংখ্যা কমে যাওয়া, পরিবেশ বিনষ্ট হওয়া, খাদ্যের বৈচিত্র্য নষ্ট হওয়া এবং নির্বিচারে কীটনাশকের ব্যবহার, মাটির তলার পানি সেচে ব্যবহার এবং সার ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়াজাতের কারণে পুষ্টি ঘাটতি ও নানা রোগের সৃষ্টি হওয়া। বহু গবেষণায় দেখা গেছে যে, আধুনিক কৃষির কারণে এই ক্ষতি হয়েছে। নীতিনির্ধারণে মধ্যবিত্ত শিক্ষিতরা আছেন, যারা সরাসরি খাদ্য উৎপাদন করেন না, তাদের কাছে বাজারে চালের সরবরাহ থাকাটাই বেশি জরুরি। তাই তারা এই ক্ষতি দেখেও মেনে নিয়েছেন। অধিক উৎপাদন অর্জন করতে গিয়ে কী ক্ষতি হলো, তা জানার দরকার নেই। উচ্চফলনশীলের পর এসেছে আরো বেশি কীটনাশকনির্ভর এবং বীজ ব্যবসায়ী ও কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত হাইব্রিড বীজ। যার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ফসলের চাষ বেড়েছে।

কৃষক বাণিজ্যের স্বার্থে বিপুল পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার করছেন, বাজারের প্রয়োজনে রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করে কাঁচা অবস্থা থেকে পাকানো, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কৃত্রিম রঙ দেয়ার মতো কাজ বেড়ে গেছে। কৃষিপণ্য, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের আবাদ ব্যাপকভাবে বাড়লেও হয়ে গেছে বিষাক্ত। তাই এখন নতুন ভাবনা এসেছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে খাদ্যনিরাপত্তা (যার অর্থ হচ্ছে যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করে ক্ষুধা মেটানো) নাকি নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদানমুক্ত করা), কোনটি বেশি জরুরি। মানুষ খাদ্য খায় সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য। খাদ্য কোনো শৌখিন বিষয় নয় যে দেখতে সুন্দর ও চকচকে হলেই তা নিরাপদ হবে। শিল্পপণ্যের মতো সুন্দর মোড়কে বাজারজাত করার বিষয় নয়। খাদ্য উৎপাদন হয় কৃষকের মাঠে, প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে। এখানে পোকা লাগতে পারে, ফসলের আকৃতি ও রঙ ভিন্ন হতে পারে। সব বেগুন, টমেটো, মরিচ এক রকম হবে না, সবগুলোর স্বাদও এক হবে না। কিন্তু আধুনিক ও বাণিজ্যিক কৃষি এসে সে ধারণা পাল্টে দিয়েছে। সুপারমার্কেটের তাকে রাখার সুবিধা, দূরদূরান্ত থেকে পরিবহন করে এনে চকচকে অবস্থায় শহরে আনার প্রয়োজনে এবং সারা বছর একই সবজি, ফলমূল, চাল খাওয়ার রীতি তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে ফসলের বৈচিত্র্য সংখ্যা কমে গেছে কারণ কারখানার মতো করে উৎপাদন করতে গেলে অনেক বৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। কৃষকের মতো তাদের জ্ঞানের বৈচিত্র্য নেই। তারা একটাই শেখে এবং একটাই সবখানে খাটায়।

নির্বিচার প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বাংলাদেশের মতো দেশে ভালো হয়নি। কৃষক সার-কীটনাশকনির্ভর কৃষির ক্রমবর্ধমান খরচ মেটাতে না পেরে কৃষিকাজ থেকে সরে অকৃষি কাজে চলে যাচ্ছেন। একটি জরিপে দেখা গেছে, ঢাকা শহরের রিকশাওয়ালাদের মধ্যে ৬৭ শতাংশ আগে কৃষিকাজ করতেন। কেউ কেউ মৌসুমি কৃষিকাজ করে আবার ঢাকায় কিংবা যে কোনো শহরে রিকশা চালান বা দিনমজুর খাটেন। ফলে কৃষিকাজ প্রধান পেশা হিসেবে কমে যাচ্ছে। এর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ২০১২ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত ২০১১ সালে Population and Housing Census, 2011: Socio-Economic and Demographic Report’ প্রতিবেদনে। এ প্রতিবেদনে পেশা হিসেবে কৃষিকাজ বা কৃষক বলে কিছু নেই, আছে ‘Skilled Agriculture/Forestry and Fisheries Workers’। প্রায় ৩০ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ এ কাজে নিয়োজিত এবং অন্য সব ধরনের কাজের চেয়ে এটাই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ২০০৪ সালেও এর পরিমাণ ছিল ৪৯ দশমিক ৫ শতাংশ। এটা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এর একটি কারণ হতে পারে কৃষিকাজে নিয়োজিতদের শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করে স্বনিয়োজিত কৃষকদের একেবারে গণ্য না করা অথবা আসলেই কৃষিকাজ থেকে কৃষক সরে যাচ্ছেন। গ্রামের নতুন প্রজন্ম কৃষিকাজে থাকছে না, জমি বিক্রি করে বিদেশ যাচ্ছে ‘প্রবাসী শ্রমিক’ হয়ে। সেখানে মানবেতরভাবে খাটাখাটুনি করে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে, দেশের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু কৃষক থাকছে না। মেয়েরা গ্রাম থেকে চলে আসছে শহরে গার্মেন্ট শ্রমিক হয়ে। কাজেই তারাও কৃষিকাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মেয়েরা কৃষিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমান প্রজন্মের মেয়েদের অংশগ্রহণ কৃষিতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বর্তমানে কৃষক হিসেবে যারা আছেন, তাদের দুরবস্থা দেখেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এ কাজে আসছে না, এমনকি কৃষকরা নিজেদের সন্তানদের কৃষি থেকে দূরে রাখছেন। এ পরিস্থিতি বোঝার জন্য ভারতের তেলেঙ্গানার এক গ্রামের মর্মস্পর্শী একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। এক কৃষক পিতা আত্মহত্যা করার আগে নিজের শিশুপুত্রকে শেষ কথা হিসেবে বলে গেছেন, ‘কৃষক হয়ো না।’ এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। খবরটি ভারতের এনডিটিভির বরাতে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম (১৫.৭.২০১৪) প্রকাশ করেছে। আরেকজন ২০১৩ সালে আত্মহত্যাকারী কৃষকের ছেলে হায়দরাবাদে চলে যাওয়ায় তার বিধবা মা খুশি, যদিও তিনি ছেলেকে মাসের পর মাস দেখতে পান না। তার পরিবারে বড় ধরনের ঋণ রয়েছে। তাদের কথা, ‘আমরা যা-ই উৎপাদন করি, তার জন্য লোকসান গুনে ভোগান্তির শিকার হই। ঋণ শুধু বাড়েই, কখনো কমে না।’ সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ভারতের প্রায় ৯০ লাখ কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়েছেন। এরা তো কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি বিশেষ করে জিএম ফসল উৎপাদন করার পর থেকে এমন অবস্থায় পড়েছেন। তাহলে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষককে ধ্বংস করে দিচ্ছে— এ কথা কি বলা যায় না?

বিশ্বে আধুনিক কৃষি বলেও আর কিছু নেই, নেই সবুজ বিপ্লব নামক কোনো নীতির গ্রহণযোগ্যতা। সবুজ বিপ্লব মানে সার-কীটনাশকের ব্যবহার এবং তার ফলে পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যের ক্ষতি— এটি এখন বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থাসহ অনেকেই স্বীকার করে। ইংরেজিতে Green Revolution-কে Grey Revolution হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহারের কারণে কেঁচো থেকে শুরু করে প্রজাপতি, মৌমাছিসহ ছোট-বড় প্রাণী ও জীব-অনুজীব ধ্বংস হয়েছে, মাটির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়েছে, পানি বিষাক্ত হয়েছে, তাই সবুজ বিপ্লব আর সবুজ থাকেনি। সবুজ বিপ্লবের সময় থেকেই শুরু হয়েছে কৃষকের সংখ্যা কমে যাওয়ার ঘটনা, কিন্তু তার পর বাজারে কীটনাশক ও রাসায়নিক কোম্পানির নেতৃত্বে এসেছে হাইব্রিড বীজ, তখন কৃষকের অবস্থা আরো নাজুক হয়েছে। কৃষি পরিবার বলতে যা বোঝায়, যেখানে নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে ফসল উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণের কাজ করেন,সেই পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে। পরিবারে কৃষিকাজ থাকলেও বীজ রক্ষার কাজ নারীর হাতে আর নেই। স্বামী বাজার থেকে প্যাকেট বীজ ও কীটনাশক কিনে তাদেরই দেয়া পরামর্শে কারখানার মতো করে ফসল উৎপাদন করছেন। ফলে গ্রামীণ নারীর অর্থনৈতিক অবদান কমে যাচ্ছে। কৃষিতে নারীর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও তার মর্যাদার ক্ষতি হয় এমন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যারা কোনো চিন্তা-ভাবনা করেন না, তাদের জানাতে চাই, এ নীতিও নারীর প্রতি বৈষম্য, অসমতা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী।

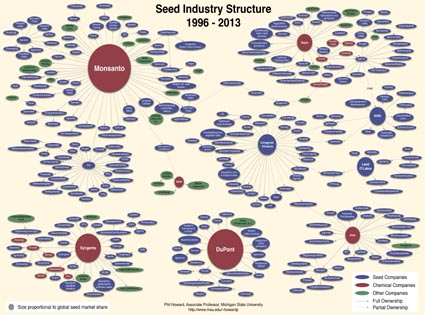

সবুজ বিপ্লবে সরকারের মাধ্যমে, হাইব্রিড বীজ ব্যবসায়ীর পাশাপাশি এখন কৃষি চলে যাচ্ছে বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানির হাতে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি জেনেটিকালি মডিফাইড অর্গানিজম বা জিএমও প্রবর্তনের মাধ্যমে। এখন বিশ্বে যেসব বড় কোম্পানি কৃষির ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে আগ্রহী, তারা এখন এমন বীজ প্রবর্তন করতে চায়, যার মালিকানাসহ নিয়ন্ত্রণ কোম্পানির থাকবে। তারা বলছে, ‘We, the corporations, own the seeds. You, the farmer, cannot save or replant them by nlaw; you must buy new seeds every year from us, the corporations. [Ref; MOs – who will feed us and what will they feed us? Nana Ama Amamoo 2013-09-26, Issue 647 http://pambazuka.org/en/category/features/89001] ‘আমরা, করপোরেশনরা বীজের মালিক। তুমি, কৃষক, আইনগতভাবে বীজ রক্ষা বা পুনরুৎপাদন করতে পারবে না; তোমাকে প্রতি বছর নতুন বীজ কিনতে হবে আমাদের (করপোরেশনের) কাছ থেকে।’ এই কর্তৃত্বকারী কোম্পানির সংখ্যা খুব বেশি নয়। মাত্র ১০টি বহুজাতিক কোম্পানি বিশ্বের ৭৩ শতাংশ জিএম বীজের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। এই ১০টির মধ্যে মাত্র তিনটি কোম্পানি— মনসান্তো, সিনজেন্টা ও ডু-পন্ট ৫৩ শতাংশ বাজার দখল করে আছে। তবে এই তিন মোড়লের মধ্যে মনসান্তো একাই ২৩ শতাংশ বাজার দখলে রেখেছে। [Who Owns Nature, Corporate Power and the Final Frontier in the commodification of life, ETC group, 2008] এরাই আবার কীটনাশকের বাজারে ৯৫ শতাংশ দখল করে আছে। অর্থাৎ বীজের বাজার ও কীটনাশকের বাজার একই কোম্পানির হাতে রয়েছে।

বাংলাদেশ অত্যন্ত উর্বর জমি ও কৃষি ফসলের দেশ, যাকে বলে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশ। অথচ এ কৃষিকে ক্রমান্বয়ে কৃষকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে। এ দেশে কোনো প্রয়োজন ছাড়াই জিএম ফসলের প্রবর্তন করছে। এবং খুব গর্বের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছে যে, বাংলাদেশ জিএম ফসল উৎপাদনকারী ২৮টি দেশের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এ ঘোষণা এসেছিল ২০১৩ সালে প্রথম জিএম খাদ্য ফসল বিটি বেগুনের মাঠ পর্যায়ের চাষের অনুমোদন দেয়ার সময়। দেশে কৃষক সংগঠন ও পরিবেশ সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছে, কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। বিশ্বের পরিবেশবাদী সংগঠন এবং স্বাধীন বিজ্ঞানীরাও প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এবং পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর কাছে সরাসরি চিঠি লিখেছেন এই অনুমোদন না দেয়ার জন্য। এর পর ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ২০ জন কৃষককে বিটি বেগুনের চারা দেয়া হয়, কিন্তু চাষ করে কৃষকের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা লাগবে না বলে এ প্রযুক্তি দেয়া হলেও বেগুন গাছের পাতায়, ডগায় এমনকি ফলেও পোকা লেগেছে। বিটি বেগুনের ব্যর্থ অভিজ্ঞতার পরও আরো পাঁচটি বিটি ফসলের অনুমোদন দিয়েছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (এনসিবি) (বণিক বার্তা ১৪ জানুয়ারি, ২০১৫)। এর মধ্যে দুটি ধানের জাত, দুটি আলুর এবং একটি তুলার জাত রয়েছে। এই তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বহুজাতিক কোম্পানি বাংলাদেশের দুর্বল আইনি ব্যবস্থা, অগণতান্ত্রিক ও অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইছে। কারণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে এত সহজে অনুমোদন নিতে পারবে না। কারণ এখানে যারা পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষার কথা বলছেন, তাদের কথা না শুনলেও কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। এখানে শিক্ষিত মানুষ জিএম প্রযুক্তিকে বিজ্ঞানের অবদান বলে খুব স্বাগত জানান। যদিও যারা বিরোধিতা করছেন, তারাও বিজ্ঞানের পক্ষে। বোঝা দরকার যে, করপোরেশন নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জন্য নয়, তাদের মুনাফার জন্য প্রবর্তন করা হয়। দুঃখজনক হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি করছে এবং কৃষকের হাত থেকে কৃষিবীজ কেড়ে নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল করিয়ে দিচ্ছে।

শেষ করব কিছু আশার কথা বলে। যতই করপোরেশনগুলো বীজের বাজার দখল নিক, এখনো বিশ্বের ৭০ শতাংশ খাদ্য সাধারণ কৃষকই মাত্র ২৫ শতাংশ চাষাবাদী জমিতে উৎপাদন করছেন। কৃষকের নিজস্ব জ্ঞানের ব্যবহার করে বৈচিত্র্যপূর্ণ, পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাদ্য তারা উৎপাদন করছেন এবং শুধু মানুষ নয়, অন্য সব প্রাণীর খাদ্যের জোগান দিচ্ছেন। তারাই এখনো বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবন-জীবিকার সংস্থান করছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের এই ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রাসায়নিক সার-কীটনাশক ছাড়া উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতে এটাই সমাধান হিসেবে আসবে।

বাংলাদেশও তেমন একটি দেশ। এখানে এখনো ধানের বৈচিত্র্য, শাকসবজি, মাছের বৈচিত্র্য ধরে রেখেছেন কৃষক ও জেলেরা। হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের স্থানীয় জাত এবং স্থানীয় ফসলের বীজ ধরে রেখেছেন নারীরা।

কাজেই প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি উৎপাদনের পরিকল্পনা নয়, কৃষকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পরিবেশনির্ভর কৃষিকে মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। কোম্পানির মুনাফার জন্য নয়, মানুষের পুষ্টি, সুস্থ থাকা এবং জীবন-জীবিকা চালানো সব চিন্তা করতে হবে।